«…Их допрашивали по несколько дней, не давая есть, пить, заставляя при этом стоять. В соседней комнате плакали их дети, жены…», - из документов о пытках арестованных «врагов народа».

Сталинские репрессии 30-50-х годов прошлого столетия – одна из самых кровавых страниц в истории казахского и кыргызского народов. В те годы был уничтожен почти весь цвет национальной интеллигенции.

По прошествии почти века после этих страшных событий в истории репрессий того времени еще много «белых пятен».

В исследовании, которое провели две редакции в рамках межстранового проекта «Белые пятна колонизации», потомки репрессированных, через личные истории рассказывают о той трагедии, которую пережили две республики бывшего Союза. Историки объясняют, почему тоталитаризм и авторитаризм неизменно сопровождаются репрессиями, уничтожая жизни сотен тысяч людей. А политологи проводят параллели с днём сегодняшним, когда и в Казахстане, и в Кыргызстане власти используют репрессивные методы для подавления инакомыслия.

Масштабы сталинских репрессий

По надуманным и сфабрикованным делам в ходе политических репрессий в Казахстане были осуждены более 100 000 человек, из них почти 25 000 расстреляны. Хотя жертв оказалось в реальности гораздо больше.

В Кыргызстане жертвами репрессий стали более 40 тысяч человек, из них известно о судьбе только 4 000, которые были расстреляны и замучены в тюрьмах. При этом многие дела оставались засекреченными - даже родственники не знали сути обвинений.

В Казахстане закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был принят в 1993 году. И только в 2020 году начала работу государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. По результатам ее трехлетней работы были рассекречены более 2,4 млн дел репрессированных и реабилитированы 311 тысяч человек.

В Кыргызстане в конце 2024 года внесены поправки в закон “О реабилитации жертв политических репрессий”. Сам закон действует с 1994 года. Предстоит полномасштабная работа по рассекречиванию уголовных дел.

В память о репрессиях в Казахстане были установлены памятники и открыты два музея: в 2001 году музей Карлага и в 2007 году Музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР».

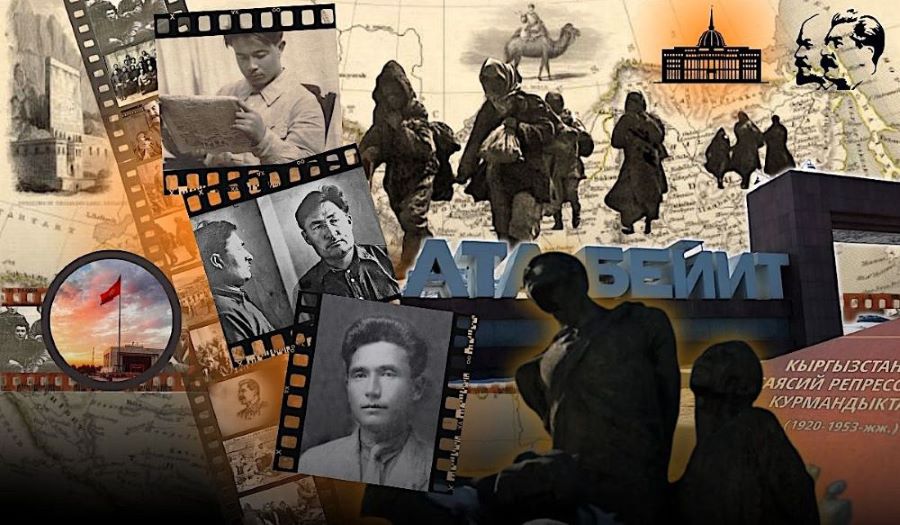

В Кыргызстане вот уже 34 года действует историко-мемориальный комплекс “Ата-Бейит”.

Кыргызстан: Ата-Бейит – память о страшных годах «Большого террора»

За день до объявления независимости Кыргызской Республики, 30 августа 1991 года, состоялось перезахоронение 137 тел граждан, репрессированных и расстрелянных в 1938 году, на кладбище исторического комплекса «Ата-Бейит». Это стало символом прощания с тоталитарным прошлым для только зародившегося независимого государства.

После этого исторического события историки, политики, государственные деятели и всё общество Кыргызстана получили возможность открыто говорить о сталинских репрессиях, теме, которая многие десятилетия была под запретом.

По данным кыргызских историков около 40 тысяч жителей Киргизской ССР подверглись репрессиям со стороны НКВД с 1920 по 1953 годы. На сегодняшний день раскрыты архивные данные о 18 тысячах гражданах.

Страшная тайна о братской могиле

Шёл декабрь 1990 года. Это были суматошные дни в огромной стране: СССР трещал по швам, общество бурлило, происходили необратимые процессы распада империи. В эти дни в Комитет Госбезопасности, тогда ещё Фрунзе, поступила информация, что у некой женщины есть информация о массовом захоронении «больших» людей в горах. Она пытается поделиться этой информацией с журналистами и историками, но нет возможности проверить достоверность.

Молодой выпускник Высшей школы КГБ, Болот Абдрахманов, получил задание проверить информацию. Благодаря этому знакомству, страшная тайна, которую завещал отец Бюбюры Кадыралиевой, стала достоянием общественности.

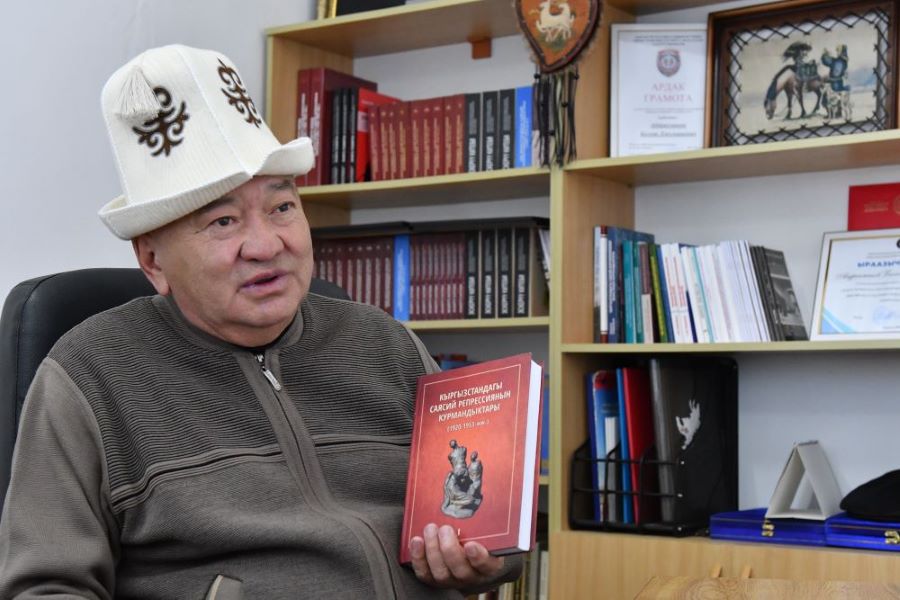

Болотбек Абдрахманов, доктор исторических наук, подполковник ГКНБ, директор музея «Ата-Бейит» вспоминает:

- В 30-х годах в местности Чон-Таш был расположен дом отдыха для сотрудников НКВД. Этот дом отдыха охранял местный житель, Абыкан Кыдыралиев, он проживал там с семьёй. Дочь – Бюбюра, ей тогда было 8 лет, дружила с детьми отдыхающих. В ноябре 1938 года охранник увозит семью на 2-3 недели в соседнее село. По возвращении девочка сразу заметила, что здание кирпичного завода, которое располагалось на окраине дома отдыха, отсутствует. И на его месте образовался холм. На её вопрос отец ответил: «Был большой ветер и всё разрушено». Но девочка заметила перемену в поведении родителей. Каждый вечер отец с матерью шептались, плакали, ходили на тот холм и читали молитвы. По вечерам от холма шло какое-то свечение, а через некоторое время оттуда начал исходить удушающий запах. Вскоре семья переехала в другое село. Только в 1973 году, перед самой смертью, отец рассказал уже взрослой Бюбюре о том, что на самом деле произошло. Он сообщил ей, что на месте завода покоятся останки репрессированных и расстрелянных людей. «Когда настанет подходящее время, ты расскажи, наверно, дети убитых их ищут. Там непростые люди лежат», - эти слова прозвучали как завещание, как последняя воля отца.

Ключевыми были слова «подходящее время». В 70-80 годы в Советском Союзе тема репрессий была закрыта. Когда к власти пришел Горбачев и в СМИ начали появляться материалы о сталинских репрессиях, Бюбюра поняла, что время пришло.

Только весной 1991 года сотрудник КГБ Абдрахманов смог начать проверку информации. Уже на месте Бюбюра Кыдыралиева безошибочно нашла страшное захоронение. Раскопки начались летом. Проводили его сотрудники КГБ под руководством археолога Михаила Ивановича Москалёва.

- Каждый день находили останки 10-15 человек. Они были брошены беспорядочно. Мы считали их по черепам, и на всех черепах пули входные. На глубине, куда влага не проникала, обнаружили фрагменты одежды. По ним уже можно было понять, кем были репрессированные. Были те, кто носил гимнастерки, брюки-галифе, а был и простой народ в чапанах, простых рубахах, калошах. Мы нашли 5-6 черепов с золотыми коронками. В 30-е годы золотые коронки мог себе позволить далеко не каждый. Помню сомнения моих начальников, о том, как мы докажем, что это были репрессированные. Позже, дочь Жусупа Абдрахманова подтвердила, что её отец, когда работал в Кремле, лечил зубы и поставил несколько золотых коронок. Значит, один из черепов принадлежал Жусупу Абдрахманову, - рассказал историк.

Самое главное доказательство ожидало на самом дне, была найдена вчетверо сложенная, почерневшая бумага. На ней было написано: «Утверждаю. По ст. 58, как «врага народа» расстрелять Жусупа Абдрахманова.» Подпись: Полковник И. Лоцманов. Дата: 5 ноября 1938 год. На второй день нашли такое же обвинительное заключение по Торекулу Айтматову.

По этим документам, по номерам исходящих, в архиве КГБ нашли папку, в которой были указаны фамилии 137 расстрелянных. Среди них народные комиссары: Торекул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, ученый Касым Тыныстанов, другие видные деятели Киргизской АССР, а также простые рабочие и дехкане.

- Мы проанализировали личности этих 137 человек, это были представители 17 национальностей: кыргызы, русские, украинцы, 12 немцев, поляки, китайцы. Большинство из них простые люди рабочие, крестьяне, дехкане, - сказал Абдрахманов.

«Из Москвы спускали план по выявлению врагов народа»

30 лет Болот Абдрахманов работал в архиве КГБ, итогом стало издание 10 томов книги «Репрессированные Кыргызстана 1920-1953». В книге собраны 18 тысяч фамилий репрессированных и их приговоры.

Это представители 55 национальностей. Больше всех репрессировано кыргызов – 7000 человек, на втором месте русские – 4000, далее идут украинцы, немцы, уйгуры и другие. Репрессиям подвергались все категории общества, не только первые руководители. В годы коллективизации были репрессированы 6 000 крестьян, 200 председателей колхозов. В годы «большого террора» были репрессированы несколько тысяч рабочих, около 450 преподавателей и учителей, 600 военнослужащих, 110 медиков.

- Пик репрессий был в 1937-38 годы. Сталин сказал: «Мы единственное социалистическое государство, нас хотят уничтожить враги. Ищите пособников!» Поиск внешних врагов – в этом природа тоталитарного режима. Из Москвы спускали план по выявлению «врагов народа», и количество - сколько надо расстрелять и осудить. Этим сотрудникам НКВД, чтобы спасти свои головы, надо было найти и осудить этих врагов. И поэтому не надо было доказывать, что он действительно враг. Достаточно было принадлежности к другой национальности или анонимного письма.

Историк Абдрахманов приводит три примера реальных уголовных дел.

Первое дело. Дружили две подружки, но поссорились. И одна из них, чтобы отомстить, вырезала портрет Сталина из газеты и подложила под стельку обуви бывшей подруге и написала письмо в НКВД, что гражданка такая-то ненавидит товарища Сталина и специально, чтобы унизить вождя сделала из его портрета стельку. Пришли сотрудники НКВД, проверили, нашли и арестовали подружку, как врага народа.

Второе дело. Мужчины косили траву на колхозном поле. Во время отдыха поймали кузнечиков и устроили драку кузнечиков, и один предложил: «Давайте, один будет Сталин, а другой Гитлер». В ходе игры, кузнечик Гитлер победил кузнечика Сталина. И тот, кто держал кузнечика Гитлера воскликнул: «О, мой победил! Молодец! Ура!» Кто-то донёс и обоих шутников посадили, а потом репрессировали.

Третье дело. Задержали немца по фамилии Дейс, на первом допросе на вопрос о том, является ли он немецким шпионом, он отвечает отрицательно. Через месяц он уже признался, что шпион и что поджег колхозную конюшню. Тройка – внесудебный орган выносит решение – расстрелять. Позже выяснилось, что никогда в этом колхозе не было пожаров. Но никто не удосужился проверять. Расстреляли без суда и следствия.

По словам Абдрахманова, многих молодых кыргызов обвиняли в национализме, как сторонников Социал-туранской партии. Хотя эту партию уничтожили ещё в зародыше, когда там было всего 10 членов. Но под этим предлогам репрессировали десятки тысяч человек. Например, сельского учителя, который предложил перевести учебник для начального класса на кыргызский язык, репрессировали за принадлежность к этой партии. Хотя он даже не знал о существовании такой партии.

Или другой случай. Во Фрунзе размещался 53-й кавалерийский полк, в нём служили ребята, набранные из сёл. И один из командиров, Алиев, предложил перевести воинский устав на кыргызский язык, так как многие солдаты не понимали приказов. За эту инициативу командиру предъявили статью «Национализм» и расстреляли.

«Так делали карьеру в НКВД»

Среди репрессированных есть фамилии 125 сотрудников НКВД. По мнению Абдрахманова, – это те, которые сомневались в правильности репрессий.

- Человек превращался в бездумного манкурта, по приказу готов был застрелить собственных отца и мать. Такими методами они делали карьеру, — говорит Абдрахманов.

Показательна история Ивана Лоцманова, руководителя НКВД Киргизской ССР в 1937-38 годах.

В самом начале карьеры он написал донос на своего родного брата, который был простым рабочим. В письме Ивану брат простодушно признался, что они обсуждали троцкистов и усомнился, на самом ли деле они настолько опасны. Иван сразу написал в органы письмо о том, что необходимо принять меры и приложил письмо брата. После этого брат исчез, а Лоцманов получил премию и продвигался по карьерной лестнице. Но в итоге сам был расстрелян в 1939 году.

Согласно исследованию Абдрахманова, в период «Большого террора» сами кыргызы в репрессиях не участвовали.

- В 30-х годах в нашу республику сотрудников НКВД направляли из России, а первые 20 лет руководителями органов ЧК ОГПУ (Чрезвычайный комитет Объединенного государственного политического управления) были евреи, латыши, два русских. Ни одного кыргыза не было. Это делалось специально из психологических соображений, чтобы родственные чувства не затрагивались. Соответственно 90% сотрудников КГБ до 50-х годов были не кыргызы.

О судьбах десятков тысяч ничего не известно

«Большой террор» катком прошёлся по судьбам десятков тысяч семей, отняв жизнь, здоровье, человеческое существование. Но ещё десятки тысяч остались в небытии, об их судьбе неизвестно ничего спустя 90 лет.

Только о 4 тысячах репрессированных осталась информация: 3500 расстреляны, 500 замучены в тюрьмах. Из этих 4000 найдены останки только 137, остальные были расстреляны и замучены в других областях страны и их захоронения до сих пор не найдены.

Также неизвестна судьба тех, кого ссылали в исправительные лагеря. В архивах не указано, в какие именно лагеря ссылали осужденных из Киргизской ССР.

- В Кыргызстане было 4 лагеря для репрессированных женщин. Например, в селе Жаны-Жер. Как правило тех, кого осуждали здесь, отправляли в лагеря в Сибирь, в Украину. Выжить там было очень сложно, потому что их там за людей не считали. Была специально такая политика, чтобы труд людей использовать бесплатно.

По словам Абдрахманова, были случаи, когда людей дважды репрессировали. Первый раз во время раскулачивания в начале 30-х, а по возвращении в 38-м, когда шёл самый пик репрессий, сажали повторно, потому что план надо было выполнить.

- Представьте, человек только вернулся и снова попадает в тюрьму, это очень тяжело. Многие сами уходили из жизни, многие от болезней умирали. Я изучал материалы, в Кантском районе в 1938 году во время весенних посевных работ некому работать было в полях, мужчин не осталось, всех репрессировали, посадили, расстреляли.

Историк считает, что репрессии безропотно принимались населением в том числе и из-за мощной работы пропаганды, которая внушала людям, что кругом враги СССР, и доблестные чекисты, по приказу Сталина, массово ловят и обезвреживают врагов народа.

Полностью интервью с историком Болотом Абдрахмановым смотрите по ссылке Страшная тайна Ата - Бейита

«Он был убежденным коммунистом. Но сталинские репрессии не пожалели его»

Эльдар Чынгызович Айтматов, сын великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова и внук репрессированного государственного деятеля Киргизской АССР Торекула Айтматова, рассказывает, что все эти долгие годы, пока не было найдено захоронение, семья надеялась, что отец был жив ещё какое-то время, даже в лагере в Сибири.

- Я смотрю на его фотографию, ему 35 лет. Для меня он, конечно, дедушка, но я вижу молодого мужчину, который только-только начал жить, к 35 годам так много достиг, став государственным деятелем. Благодаря ему и другим руководителям сохранили эпос «Манас». Я смотрю на его фото и восхищаюсь им, насколько он был целеустремлен, хотел столько всего сделать для своей страны, для СССР. Он был убежденным коммунистом. Но сталинские репрессии не пожалели его.

Эльдар говорит, что по воспоминаниям Чынгыза Айтматова, в последние дни его отец знал, что с ним будет, что его ждёт арест. Поэтому за несколько дней до ареста отправил семью из Москвы на поезде в глубинку Кыргызстана, в село Шекер. Когда Торекул Айтматов посадил семью на поезд, он бежал вслед за поездом до тех пор, пока у него были силы. Это осталось ярким воспоминанием в памяти маленького Чынгыза Айтматова.

Торекула Айтматова обвинили в создании пантюркистской партии и антисоветской деятельности. Он и другие партийные деятели стали жертвами заговора. В ноябре 1938 года его и других расстреляли, тело захоронили в братской могиле в горах Чон-Таша. Все эти года семья не знала ничего о его судьбе. Родные на себе испытали, что такое быть членами семьи «врага народа».

- По идее бабушку тоже должны были арестовать, а детей отправить в детский дом. Но им повезло, они быстро уехали в глубинку. Им приходилось выживать без средств к существованию, им помогали родственники. Мать не брали никуда на работу, она перебивалась случайными заработками.

Когда маленький Айтматов должен был вступать в пионеры ему сказали: «Ты хорошо учишься, но извини, ты сын врага народа». Роза Торекуловна, сестра Айтматова, рассказывала, что он в слезах убежал и спрятался возле своего любимого родника и там успокоился. Для него это был первый удар. Второй удар был, когда он не мог поступить в университет или институт, вынужден был учиться в зоотехникуме. И только когда не стало Сталина, ему и таким как он позволили учиться там, где они достойны были. По тому направлению, по которому они хотели, - рассказывает Эльдар Айтматов.

Уже став известным писателем, Чынгыз Айтматов по всему миру искал хоть какую-то информацию о своём отце. Страшная правда открылась во время раскопок братской могилы на Чон-Таше.

- В то время отец работал в Люксембурге послом СССР. Мы с мамой были в Кыргызстане. Однажды к нам приехал глава КГБ Асанкулов, забрал мою маму и Розу Торекуловну и повез на раскопки в Чон-Таш, так как нашли документы, которые подтверждали, что Торекул Айтматов был расстрелян и похоронен в этой яме.

Они вернулись в подавленном состоянии, заплаканные. Они рассказали, что нашли могилу моего деда и кроме него, там были и другие люди, которых расстреляли. И сейчас происходит эксгумация. Нужно снять на видео документ.

Я взял камеру и начал снимать. Документ был хорошо сохранен, он лежал в нагрудном кармане моего дедушки. На документе было пулевое отверстие и капли крови. Я снимал, словно во в сне, как будто прикоснулся к той трагической эпохе. Этот момент запомнил на всю жизнь.

По словам Эльдара, Чынгыз Айтматов всегда был антисталинистом. Он был против тоталитарного, диктаторского режима в любых его проявлениях. Он был гуманистом, поэтому не мог принять такую идеологию.

- Спустя десятилетия невозможно узнать, кто расстрелял моего деда. И это не нужно. Потому что те, кто расстреливали это исполнители, они не создавали тот режим и не руководили. Есть возможность узнать, кто донёс на моего деда. Но я не хочу этого делать, потому что их дети, их внуки живут где-то среди нас. И не хочется, чтобы они несли ответственность за своих отцов и дедов, - говорит Эльдар Айтматов.

Полностью интервью смотрите по ссылке «Мой дед был убежденным коммунистом. Но сталинские репрессии не пощадили его»

Как Большой террор пришел в Казахстан

Начало массовых репрессий в СССР связывают с периодом принудительной коллективизации сельского хозяйства и ускоренной индустриализации, проходивших в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также с укреплением личной власти Иосифа Сталина. А пик их пришелся на 1937—1938 годы и получил название «Большого террора». Именно в эти годы сотни тысяч людей были расстреляны или отправлены в лагеря ГУЛАГа по обвинениям в совершении политических преступлений.

Не обошел «красный террор» и центральноазиатский регион. Особенно масштабными репрессии были в Казахстане. На территории Казахской ССР в 1930-х годах были созданы около 20 лагерей ГУЛАГа (под этой аббревиатурой имелось в виду Главное управление исправительно-трудовых лагерей). Самыми крупными были 11: «АЛЖИР» (Акмолинский лагерь жен изменников родины), КарЛаг, «Дальний», «Песчаный», «Степной» и «КамышЛаг».

Через эти лагеря прошли не только жители Казахстана. К примеру, в АЛЖИРе в 1938 году находилось около 8000 заключенных женщин со всего Советского Союза. Среди них: сестра маршала Михаила Тухачевского, супруги видных политических деятелей и просветителей Казахстана Сакена Сейфуллина, известного казахского писателя, государственного деятеля, Санжара Асфендиярова, наркома здравоохранения, и других.

Среди осужденных и расстрелянных в те годы было много ярких представителей национальной интеллигенции Казахской ССР писатели, поэты, просветители, журналисты и многие другие: Ахмет Байтурсынов, Алихан Бокейханов, Магжан Жумабаев, Миржакып Дулатов, Халел Досмухамедов, Жаханша Досмухамедов, Уалихан Танашев, Турар Рыскулов, Узакбай Кулымбетов, Сакен Сейфуллин и другие. Многие из них захоронены в братской могиле в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области.

«Этот страх в нас до сих пор»

Доктор исторических наук, профессор КазНПУ им. Абая Хангельды Абжанов, которого мы попросили оценить события тех лет, считает, что в Казахстане от сталинских репрессий пострадало не менее миллиона человек.

«Цифра в 130 тысяч человек примерная, она была выдана НКВД, КГБ, КНБ и другими органами, чтобы уменьшить масштаб преступлений. Что касается расстрелянных, 25 тысяч — это ничтожное количество. Документы говорят, что у нас не менее 1 миллиона репрессированных. В архиве президента лежат 700 тысяч дел. Иногда в одном деле проходило по 20-30 человек», - объяснил он, откуда взялась такая цифра.

По мнению профессора, обвинения, по которым наказывали людей, были крайне абсурдными:

«В отношении репрессированных применялись термины «саботажник», «контрреволюционер», «националист», «антисоветчик» … Тысячи людей объявили «шпионами», «агентами», хотя их в таком количестве невозможно было физически выявить. Такие обвинения есть в документах в отношении Санжара Асфендиярова, Джанайдара Садвокасова и многих других представителей казахской интеллигенции».

По словам историка, к арестованным применялись самые жесткие пытки.

«Целыми днями они не сидели, не лежали, а стоя давали показания. Не ели, не пили и в конце концов падали без сознания. В соседних комнатах держали членов семьи заключенного. Детей заставляли плакать, кричать. Кто такое выдержит? Естественно, они соглашались, подписывали любую бумагу - так выносились приговоры.

Люди становились неузнаваемыми за какие-то два-три месяца.

Когда к Сейфуллину через два месяца после ареста пришла его жена, Гульбарам, она ему говорит: «Почему ты не спрашиваешь про сына?». А тот отвечает: «Разве он жив?». Люди обезумевали, теряли память», - приводит Абжанов данные из документов.

Много дел против представителей казахской интеллигенции возбуждалось по анонимным доносам.

«Например, на Сакена Сейфуллина вынуждены были давать показания, писать доносы его же студенты, коллеги. Потому что их ставили в такие условия: били, морили [голодом]. И они просто подписывались. Таких документов множество. Это был метод работы НКВД», - говорит Хангельды Абжанов.

Целью репрессий, по его словам, было укрепление власти.

«Это был пик беззакония и беспредела. Таким образом они хотели установить свою террористическую власть. И как результат - наш народ был напуган, оскорблен, уничтожен. И мы не избавились от этого страха, он с нами до сих пор живет. Ведь несколько поколений стали жертвами репрессивной политики», - считает профессор.

По мнению Хангельды Абжанова, тема политических репрессий сталинских времен требует глубокого изучения и должна получить справедливую оценку.

«В этом можно использовать опыт Польши, где есть Институт памяти народа, он имеет в своем составе прокуратуру. Не знаю, применимо ли это в наших условиях. Но пока мы не разберемся полностью с этим вопросом, мы не можем говорить, что история освобождена от белых пятен», - заключил историк.

Полностью интервью с Хангельды Абжановым смотрите по этой ссылке:

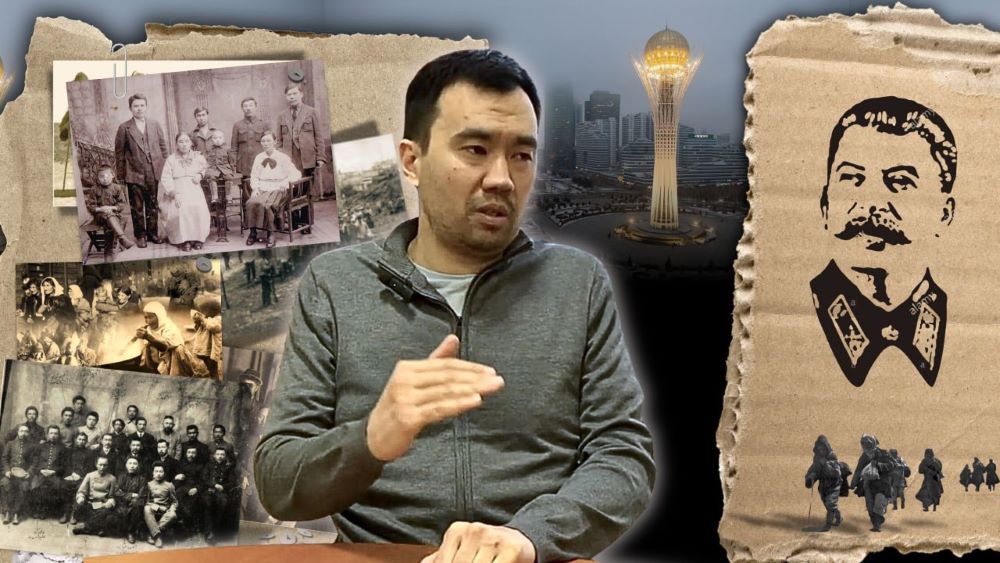

«Алашординцы» спасались от репрессий в Кыргызстане

О том, как и куда уезжали члены движения «Алаш» (политическое движение, объединившее казахскую и кыргызскую интеллигенцию) из Казахстана, спасаясь от репрессий, и как в итоге все равно стали жертвами сталинского режима, нам рассказал старший научный сотрудник Института истории и этнологии им. Шохана Валиханова, кандидат исторических наук Тимур Рыскулов.

«В конце 1920-х годов начались процессы над Ахметом Байтурсыновым, Абдуллой Байтасовым, Мухамеджаном Тынышпаевым и десятком других активных «алашевцев». Видя это, другие деятели «Алаша» решили переселиться в соседние республики.

В первую очередь в Узбекистан. Мы знаем, что Ташкент тогда стал местом концентрации казахской национальной интеллигенции.Но малоизвестно, что значительная часть деятелей «Алаша» переселилась и в Кыргызстан. Это было на тот момент оптимальным решением. В 1932 году в докладной записке ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление) Киргизской ССР говорилось, что на территории республики были выявлены порядка 40 активных деятелей «Алаш Орды». Это сколько удалось выявить, а может быть, их было и больше», - объясняет историк, давно занимающийся исследованиями по этой теме.

Среди них, по словам Рыскулова, было много исторических личностей:

«Это Садык Аманжолов, лидер семиреченского отделения «Алаш». В 1918-1919 годы он активно возглавлял борьбу против советской власти. А в течение в 30-х годов он был юрисконсультом в Центральном исполнительном комитете Киргизской ССР. Абикей Сатпаев, двоюродный брат Каныша Сатпаева, был директором пединститута во Фрунзе, преподавал в других вузах города. Жумагали Тлеулин, один из первых медиков-казахов, в 1934 году прибыв из ссылки из Воронежа, возглавил районную больницу. Раимжан Букейханов, двоюродный брат Алихана Букейханова, отец Магжана Жумабаева, Бекен Жумабаев и другие… Все они были знаковыми фигурами в казахской истории».

В то время на территории советского Кыргызстана еще с 1917-1918 годов действовало пишпекское отделение «Алаша», куда входили порядка 10 представителей кыргызской национальной интеллигенции.

«Чаяния казахской интеллигенции, народа, были очень близки и кыргызам. На первом всеказахском съезде движения в Оренбурге были и представители кыргызской интеллигенции. Между ними еще в дореволюционный период были установлены тесные контакты», - рассказал историк.

По его данным, судьба алашевцев в Киргизии сложилась по-разному.

«Садык Аманжолов, когда его там обнаружили, переселился в Ташкент, там он заболел и умер в 1940 или 1941 году.

Жумагали Тлеулина арестовали в 1938 году во Фрунзе, его привезли в тюрьму НКВД Алма-Аты, после следствия, расстреляли.

Абикей Сатпаев был арестован в 1937 году во Фрунзе, находился там в тюрьме НКВД, и позже был расстрелян. Он был похоронен там в одной из братских могил жертв политической репрессий.

Есть документ НКВД, в котором называются имена 100 активных участников контрреволюционной организации в Кыргызстане, куда входил Искандер Жоламанов, а руководителем был Турар Рыскулов.

В конце 1929 года, когда началось укрепление единоличной власти Сталина, представители казахской и кыргызской интеллигенции были в крайне резкой оппозиции к проводимому курсу. В итоге в период «большого террора» они оказались контрреволюционерами, буржуазными националистами, японскими шпионами…», - заключил Тимур Рыскулов.

Полностью интервью с Тимуром Рыскуловым смотрите по этой ссылке:

«Ты никогда с этим не смиришься…»

Социолог Жанар Джандосова - внучка известных казахских деятелей Ураза Джандосова и Ильяса Джансугурова. Оба ее деда были расстреляны в годы репрессий, а бабушка по отцу - Фатима Сутюшева - провела несколько месяцев в тюрьме как жена «врага народа».

«Когда я родилась, это были 60-е годы, прошла реабилитация, и стали возвращаться эти имена. Одно из моих первых детских воспоминаний, когда мы ездили к скульптору и смотрели на памятник Уразу Джандосову. И именно тогда впервые мы узнали и стали задаваться вопросом: «Почему такая судьба у наших дедушек?».

Их когда арестовали, в 1937 году, моему папе было всего 7 лет, маме – 5. Они этого не помнят. И у нас в семье не было так, чтобы папа специально нас посадил и рассказывал. Он не хотел на эту тему говорить. Так бывает у людей, которые от этого очень сильно пострадали”. - вспоминает Жанар Джандосова.

Жанар Джандосова узнала о трагичной судьбе своих предков будучи уже взрослой и до сих пор задается вопросами - почему так произошло.

«Совершенно непонятно, почему, каким образом, они попали в эту волну и пострадали. Джансугурова обвинили в том, что он «японский шпион», но был ли он знаком хоть с одним японцем? Как Японию можно было “пришить” ко всему этому, не знаю, это очень трудно объяснить.

Ураза Джандосова обвинили в национализме. Он занимался тем, что возвращал казахов, которые в 1916-м году эмигрировали в Китай, обустраивал их на прежних местах, где уже было расселено русское население. Он считал, что надо делать именно так, был искренним в своих порывах.

Он был очень цельным, честным человеком. Фактически единственным, кто противостоял Голощекину, который ненавидел его за популярность, за умение работать с людьми. Его уволили, отправили сначала в самый дальний район в Нарынколе, исключили из партии и в конце концов предъявили такие обвинения».

Жанар Джандосова вспоминает, как ее родители – Санжар Джандосов и Ильфа Джансугурова - впервые ознакомились с делами репрессированных отцов:

«В 1989 году папа сделал запрос в КГБ, и им с мамой пришло разрешение, они пошли в архив. Когда вернулись, были совершенно белые, вообще не могли говорить. Папе дали дело Джандосова, а маме - Джансугурова.

Мама рассказывала, что ничего записывать, фотографировать не разрешили и даже не разрешали притрагиваться. Только кивком головы можно было показать, что можно перелистнуть страницу. И вот она говорит, что на первой странице еще что-то было, а после просто белые листы.

Сама я пока не решилась посмотреть эти документы, соберусь с духом, и весной все-таки сделаю это».

Во время разговора на ее глаза то и дело наворачивались слезы.

«И о том, и о другом дедушке снято много фильмов, спектаклей…Может быть, другие смотрят их как-то отстраненно. Для меня это, конечно, очень большое эмоциональное потрясение. Очень трудно сдержать слезы…вся судьба их, то, за что они погибли...

Я не могу спокойно смотреть на последнюю фотографию Ильяса, снятую в тюрьме. Когда сравниваешь его благополучную фотографию, где он на отдыхе с семьей или где-то на общественных мероприятиях, и когда он уже похудевший, совершенно изможденный…, и ты понимаешь, что ты уже давно перерос тот возраст, когда одному было 39 лет, другому 44 года.

Это очень трудно, и ты все равно никогда с этим не смиришься…».

Трудно смириться, по ее словам, также с тем, что происходящее сегодня в Казахстане иногда сильно напоминает прошлое.

«То, что сейчас у нас происходит со свободой слова, с журналистами. Их обвиняют по надуманным предлогам, фальсифицируют доказательства, судят за политическую сатиру. Мне кажется, все это напоминает репрессии 30-х годов», - считает Жанар Джандосова.

Полностью интервью с Жанар Джандосовой смотрите по этой ссылке:

«Мы не хотим повторять судьбу наших предков»

По мнению казахстанского политолога Шалкара Нурсеита, у репрессий прошлого и политических преследований в современном Казахстане есть три общие черты.

В первую очередь это, считает он, преследование инакомыслящих.

“В советское время люди высказывались, несмотря на всякие препятствия, но в итоге многие из них провели большинство лет своей жизни в заключении.

В современном Казахстане также преследуют политических активистов, независимых журналистов, общественных деятелей, которые не согласны с действующим курсом”.

Во-вторых, это попытка тотального контроля над информацией - цензура и самоцензура.

“В Советском Союзе была только одна политическая повестка, которая пропагандировалась с помощью провластных медиаресурсов.

Сейчас в Казахстане очень мало независимых СМИ, они испытывают различные трудности. Нельзя не отметить глобальную пропаганду государственных СМИ, которая очень похожа на пропаганду советского времени”.

Третье это показательные судебные процессы и наказания.

“Как мы знаем, советская власть организовывала публичные судебные процессы над диссидентами, которые были антигероями в пропагандистских материалах.И такое же применяется в сегодняшнем Казахстане. За последние 30 с лишним лет у нас были громкие политические судебные дела. Цель которых одна – показать обществу, что за критику власти следует наказание».

Тем не менее, по словам политолога, между репрессиями тех лет и сегодняшними есть и отличия.

«Если в Советском Союзе были массовые репрессии, у нас сейчас более точечные. И последние намного эффективнее. Это имеет эффект домино, и даже активные люди думают дважды, прежде чем что-то писать или высказаться», - говорит политолог.

Что касается мотивов репрессий, то цель, по его мнению, всегда одна:

«Это неуверенность, страх власть имущих и желание контролировать все - от политики до ежедневной активности граждан. Если бы власти были уверены в том, что большинство поддерживает их, они не применяли бы эти репрессивные методы. Это общая мотивация этих политических режимов».

По мнению Шалкара Нурсеита, пока не будут проведены серьезные политические реформы, репрессии будут продолжаться.

«Мы должны говорить об этом предметно и очень громко. Должны заявить, что не согласны с такой практикой, не хотим обратно в тоталитарный Советский Союз, что мы ментально, психологически, исторически уже переросли это.

Мы хотим жить в другой стране и не хотим повторять судьбу наших предков», - заключил Шалкар Нурсеит.

Полностью интервью с Шалкаром Нурсеитом смотрите по этой ссылке:

«Авторитарная власть неразрывно связана с репрессиями»

«Большой террор», прокатившийся по республикам Советского Союза в 1937-1938 годы, снова вернулся спустя 85 лет. За последние 4 года в Кыргызстане, Казахстане, Грузии приняты репрессивные законы в отношении гражданского общества и независимых СМИ. Но сначала эти законы были приняты в России и Беларуси и применялись в связи с массовыми недовольствами итогами выборов в этих странах.

Политолог Алмаз Тажибай считает, что всплеск борьбы с инакомыслящими и критиками власти усилился на фоне войны, которую Россия развязала в Украине в 2022 году.

- Репрессии – это подавление гражданских свобод. В Советском Союзе они продолжились и после смерти Сталина, хотя имели более мягкий характер. Например, если человек имел отличную от компартии позицию, то его не брали на работу, а некоторых высылали из страны. В первые годы независимости Кыргызстана репрессии начались против оппонентов власти и независимых журналистов, при Акаеве их судили, а при Бакиеве – убивали, - напоминает политолог Азамат Тажибай.

Нынешний виток преследования критиков власти и политических оппонентов, который происходит в Кыргызстане, политолог характеризует как репрессии, хотя они не имеют массовый характер.

- Авторитарная власть неразрывно связана с репрессивным аппаратом. Сегодня в Кыргызстане против оппонентов возбуждают уголовные дела по популярным статьям: «Призывы к массовым беспорядкам», «Экстремизм», или «Захват власти». Эти статьи очень серьёзные и их могут вменить каждому. Поэтому все молчат. Оппозиции нет давно, гражданских активистов арестовали, журналистов осудили, СМИ могут закрыть или оштрафовать. Поэтому никто не хочет рисковать. В авторитарных странах все молчат, даже если не согласны с властью, - заключает политолог.

Полностью интервью с Алмазом Тажыбай смотрите по ссылке «Авторитарная власть неразрывно связана с репрессиями»

Репрессии не должны повторяться

Как и 90 лет назад, репрессии в современных Казахстане и Кыргызстане повторяются по примеру России и Беларуси. Сотни людей, открыто выступающих с критикой действующих режимов, подвергаются уголовным преследованиям по надуманным предлогам.

Историки предлагают досконально изучить все дела “Большого террора” и дать им политическую и историческую оценку, чтобы наши народы не повторяли судьбу предков.

Материал подготовлен Назирой Даримбет, Юлией Козловой (Казахстан) и

Лейлой Саралаевой, Даяной Оселедко (Кыргызстан)